Бруно Понтекорво

Библиотека ⟶ Воспоминания современников

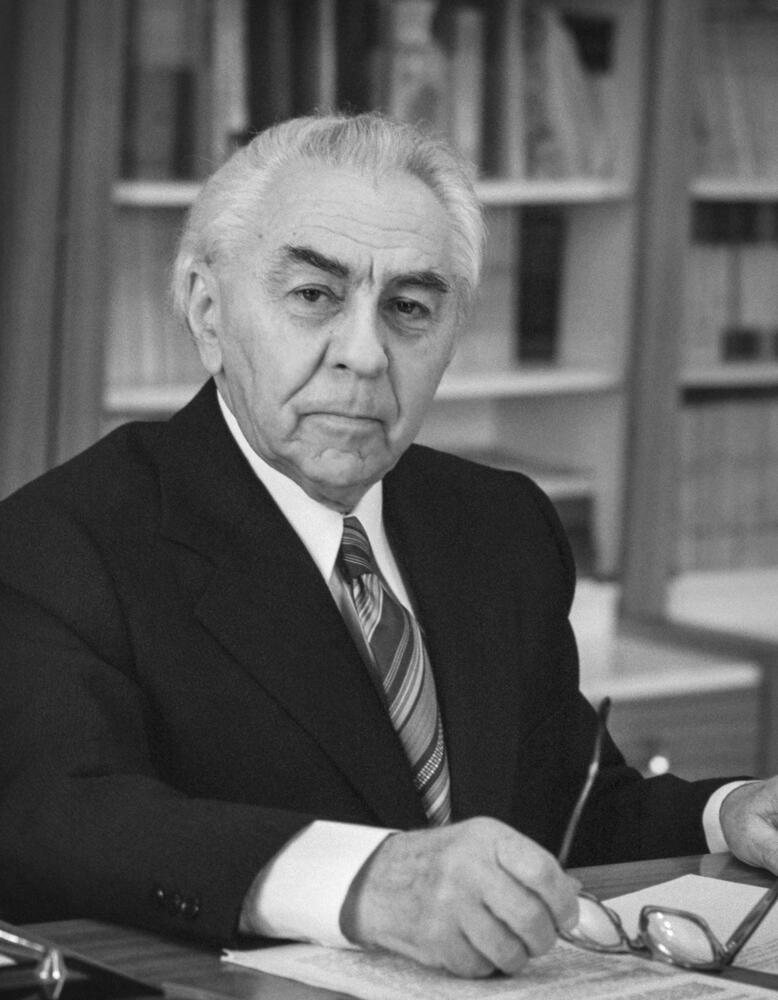

Лев Борисович Окунь

Бруно Максимович

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

Первое яркое впечатление от встречи с Бруно Максимовичем оставила конференция в Тбилиси в октябре 1956 г. Это был красивый энергичный человек со спортивной фигурой, его лицо светилось умом и доброжелательностью. Его вопросы и замечания после докладов были остры и остроумны. Особый шарм им придавал итальянский акцент.

Все разговоры в кулуарах конференции были о K-мезонах и возможном несохранении четности. Незадолго до этого К. А. Тер-Мартиросян привез из Сиэтла препринт работы Ли и Янга. Обсуждение этой работы продолжалось и в день отдыха, во время автобусной поездки в Алазанскую долину. И сама долина, и дорога к ней были изумительно красивы, и Б. М. радостно реагировал на эту красоту. Но дорога заняла почему-то гораздо больше времени, чем ожидалось. И на поляну, уставленную снедью и вином, все приехали очень голодные. Возвращались в темноте; я оказался на последнем сиденье рядом с Б. М. и Марианом Яновичем Данышем — польским экспериментатором, незадолго до того открывшим гиперядра. Они прихватили с пиршества бутылку коньяка. Обсуждение K-мезонов продолжалось.

Следующая памятная поездка была из Москвы в Дубну вместе с Б. М. и И. Я. Померанчуком, который регулярно ездил в Дубну и брал с собой кого-нибудь из своих учеников. Перед железнодорожным переездом у Дмитрова машина остановилась в ожидании поезда. В это время мы с Б. М., поглощенные обсуждением того, как изменились бы осцилляции нейтральных K-мезонов, если бы существовало взаимодействие, меняющее странность не на одну, а на две единицы, пришли к выводу, что такое взаимодействие должно было быть сверхслабым. Я не придал этому результату особого внимания, но через несколько дней Б. М. приехал в ИТЭФ и буквально заставил меня сесть с ним за стол (в проходной комнате позади конференц-зала) и написать короткую заметку в «ЖЭТФ». Сам он писал по-русски не очень грамотно, предпочитая шлифовать фразы вслух. Он удивительно глубоко чувствовал различные тонкости и оттенки русского языка.

Что касается сверхслабого взаимодействия, то наша заметка вызвала отклик в литературе. В частности, Глэшоу опубликовал в связи с ней свою статью. В 1964 г., после открытия нарушения СР-инвариантности, Вольфенстайн предложил модель нарушения СР сверхслабым взаимодействием.

Б. М. очень любил устраивать разного рода розыгрыши. Дважды их жертвой был и я. Поводом для одного из них послужила неопубликованная, но получившая широкое хождение в 1957 г. работа Гейзенберга и Паули. В этой работе делалась попытка построить, исходя из идеи нелинейного фермионного «праполя», единую теорию всех частиц, вычислить их массы и величину элементарного электрического заряда.

На очередном семинаре П. Л. Капицы в среду Л. Д. Ландау выступил с докладом, в котором с редким для него восторгом говорил о близком завершении построения теории элементарных частиц. Семинар привлек небывалое число физиков.

Конференц-зал был набит битком, так же как и примыкающий к нему холл и коридор на втором этаже Института физических проблем. Опоздавшие стояли на лестнице.

Однако далеко не все были в энтузиазме. Вскоре Паули отказался от соавторства и выступил с критикой Гейзенберга. И тут Б. М. и А. Б. Мигдал устроили розыгрыш, сочинив и отпечатав на бланке какого-то западного отеля (бланк дал им Даныш) мнимое письмо Гейзенберга Данышу. Б. М. привез письмо на четверговый семинар Ландау. Читал письмо Е. М. Лифшиц. «Гейзенберг» настаивал на том, что теория его правильна, и в качестве одного из аргументов ссылался на наблюдение необычной реакции с участием каскадного гиперона. В перерыве Б. М. уговорил меня выступить и разъяснить, что необычная реакция может быть объяснена обычным образом. А несколько минут спустя Мигдал обратил внимание собравшихся на странность в обсуждавшемся письме: первые буквы его шести абзацев складывались в русское слово «дураки»…

Б. М. любил и более простые, «практические» шутки. Как-то прогуливаясь с ним по Дубне, я, споткнувшись на ровном месте, столкнулся с ним. Он удержал меня от падения. Я поблагодарил и извинился. Через некоторое время я снова споткнулся и снова извинился. С третьего раза я наконец понял, что он незаметно ставит мне подножку.

Б. М. был непременным участником Ереванских школ. В апреле 1961 г. школа проходила в Нор-Амберде. У Б. М. был острый приступ радикулита, и массивный диван, на котором он полулежал волоком, на ура доставили в лекционный зал. Сразу же вслед за этим пришло сообщение о том, что в космосе находится Гагарин.

Другой эпизод: на верхней станции космических лучей во время завтрака обсуждается задачка на сообразительность. Имеются два стакана, наполненные наполовину: один — вином, другой — водой. Ложку вина переносят из первого стакана во второй и тщательно перемешивают. Затем ложку смеси из второго стакана переливают в первый и снова перемешивают. Операцию повторяют три раза. Спрашивается, чего будет больше: вина в воде или воды в вине? Очевидный ответ — поровну. Но молодой грузинский физик настойчиво утверждал, что вина будет больше. Все аргументы Б. М. он отметал одной и той же фразой: «Это существенно, но безразлично». Б. М. взорвался…

Запомнился подъем на лыжах от верхней станции к вершине Арагаца. Было это весной 1965 г. Нас было несколько человек, в том числе Л. Г. Ландсберг, который в тот день впервые стал на горные лыжи. Во время медленного подъема ярко светило солнце. Разговор шел о том, как возникают неправильные экспериментальные результаты, подобные «открытию варитронов» на станции космических лучей на Арагаце в конце 1940-х годов. Б. М. говорил о том, как важно и как трудно экспериментатору оставаться беспристрастным, не увлекаться кажущимся открытием, «работать против себя». По его мнению, один из основных источников ошибочных открытий — это невольный отбор тех результатов, которые подтверждают открытие и придирчивое выяснение того, что в экспериментальной установке было «не так», когда результат противоречит какому-то желанному открытию. Какой-то «грех» почти всегда обнаруживается, и нежелательное изменение отбрасывается. А желательные, которые такой придирчивой проверке не подвергаются, остаются.

Когда мы достигли кромки кратера на вершине Арагаца, погода стала резко меняться. Вскоре все погрузилось в молоко тумана. Б. М., который был очень опытным горнолыжником, стал заботливо спускать нашу группу: несколько десятков метров почти по горизонтали вправо, разворот на месте, затем столько же влево. Спуск занял почти столько же времени, что и подъем. На станции уже начали беспокоиться.

Б. М. бывал у нас дома редко, но звонил почти ежедневно и всегда передавал привет моей жене. Как-то он позвал нас на просмотр картины его брата, знаменитого итальянского режиссера. Просмотр был в морозовском особняке в мавританском стиле, вблизи Арбатской площади. Картина была про французскую войну в Алжире, с натуралистическими эпизодами пыток. Смотреть ее было мучительно. Много лет спустя, в 1993 г., когда я читал недельный курс лекций в Пизе, я решил найти все три дома, где жила семья Понтекорво. Два из них отыскать было легко. В одном, недалеко от Пизанской башни, был отель, в другом, где когда-то была фабрика, принадлежавшая отцу Б. М., располагались математики университета. Третий дом на улице недалеко от железнодорожного вокзала я не нашел. Но первый же человек, которого я остановил на этой улице, с гордостью сказал мне, что учился в одном классе с Понтекорво-кинорежиссером.

Осенью 1990 г. мы встретились с Б. М. в Римском университете. К этому времени болезнь Б.М. — паркинсонизм — зашла уже очень далеко. Несмотря на десятки таблеток в день, тремор становился все сильней: ему было трудно ходить, есть, говорить по телефону. Телефонная трубка буквально прыгала у него в руках. Путь от университета до вокзала Термини был долгим. Мы часто останавливались. По дороге Б. М. рассказывал о том, что у его болезни есть необъяснимые странности. Так, например, ездить на велосипеде ему проще, чем ходить пешком (ходил он, опираясь на трость). Другой пример он продемонстрировал тут же на улице. Поставил трость на носок ботинка и долго балансировал ею. Моя попытка последовать его примеру кончилась немедленной неудачей. Он рассказал, как упал с велосипеда в Дубне, попав в автомобильный затор. В результате перелом бедра. На ноги его поставили хирурги в Италии, куда его привезли из Москвы.

Б. М. всегда очень серьезно относился к делам, связанным с Академией наук, особенно к выборам. Несмотря на нездоровье, он прилетел из теплого солнечного Рима в темную морозную Москву в декабре 1990 г., чтобы принять участие в выборах, исход которых в сильной степени зависел от его голоса.

Наши последние встречи прошли в Марселе в июле 1993 г. во время конференции «Лептоны и фотоны». Б.М. приехал на конференцию в сопровождении племянника, который помогал ему передвигаться и есть. В один из дней он предложил мне пообедать вместе. Мы взяли такси и поехали к выбранному им ресторану, расположенному на оживленном перекрестке. Часть столиков стояла на краю тротуара. Б. М.. выбрал один из них, так что многочисленные прохожие шли между нами и рестораном. Дул сильный ветер, унося зеленые бумажные салфетки и опрокидывая бокалы. Глядя на проходивших, Б. М. вдруг спросил: «Лев Борисович, а Вы заметили, что женщины в Марселе не так красивы, как в Париже?» — «Да нет, Бруно Максимович, как-то не заметил». — «А Вы посчитайте, сколько пройдет дурнушек, прежде чем появится одна красивая».

А в сентябре, менее чем через два месяца, я ехал из Москвы в Дубну, чтобы вместе со многими, кто знал и любил его, навсегда проститься с Бруно Максимовичем Понтекорво.

Бруно Максимович

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

Первое яркое впечатление от встречи с Бруно Максимовичем оставила конференция в Тбилиси в октябре 1956 г. Это был красивый энергичный человек со спортивной фигурой, его лицо светилось умом и доброжелательностью. Его вопросы и замечания после докладов были остры и остроумны. Особый шарм им придавал итальянский акцент.

Все разговоры в кулуарах конференции были о K-мезонах и возможном несохранении четности. Незадолго до этого К. А. Тер-Мартиросян привез из Сиэтла препринт работы Ли и Янга. Обсуждение этой работы продолжалось и в день отдыха, во время автобусной поездки в Алазанскую долину. И сама долина, и дорога к ней были изумительно красивы, и Б. М. радостно реагировал на эту красоту. Но дорога заняла почему-то гораздо больше времени, чем ожидалось. И на поляну, уставленную снедью и вином, все приехали очень голодные. Возвращались в темноте; я оказался на последнем сиденье рядом с Б. М. и Марианом Яновичем Данышем — польским экспериментатором, незадолго до того открывшим гиперядра. Они прихватили с пиршества бутылку коньяка. Обсуждение K-мезонов продолжалось.

Следующая памятная поездка была из Москвы в Дубну вместе с Б. М. и И. Я. Померанчуком, который регулярно ездил в Дубну и брал с собой кого-нибудь из своих учеников. Перед железнодорожным переездом у Дмитрова машина остановилась в ожидании поезда. В это время мы с Б. М., поглощенные обсуждением того, как изменились бы осцилляции нейтральных K-мезонов, если бы существовало взаимодействие, меняющее странность не на одну, а на две единицы, пришли к выводу, что такое взаимодействие должно было быть сверхслабым. Я не придал этому результату особого внимания, но через несколько дней Б. М. приехал в ИТЭФ и буквально заставил меня сесть с ним за стол (в проходной комнате позади конференц-зала) и написать короткую заметку в «ЖЭТФ». Сам он писал по-русски не очень грамотно, предпочитая шлифовать фразы вслух. Он удивительно глубоко чувствовал различные тонкости и оттенки русского языка.

Что касается сверхслабого взаимодействия, то наша заметка вызвала отклик в литературе. В частности, Глэшоу опубликовал в связи с ней свою статью. В 1964 г., после открытия нарушения СР-инвариантности, Вольфенстайн предложил модель нарушения СР сверхслабым взаимодействием.

Б. М. очень любил устраивать разного рода розыгрыши. Дважды их жертвой был и я. Поводом для одного из них послужила неопубликованная, но получившая широкое хождение в 1957 г. работа Гейзенберга и Паули. В этой работе делалась попытка построить, исходя из идеи нелинейного фермионного «праполя», единую теорию всех частиц, вычислить их массы и величину элементарного электрического заряда.

На очередном семинаре П. Л. Капицы в среду Л. Д. Ландау выступил с докладом, в котором с редким для него восторгом говорил о близком завершении построения теории элементарных частиц. Семинар привлек небывалое число физиков.

Конференц-зал был набит битком, так же как и примыкающий к нему холл и коридор на втором этаже Института физических проблем. Опоздавшие стояли на лестнице.

Однако далеко не все были в энтузиазме. Вскоре Паули отказался от соавторства и выступил с критикой Гейзенберга. И тут Б. М. и А. Б. Мигдал устроили розыгрыш, сочинив и отпечатав на бланке какого-то западного отеля (бланк дал им Даныш) мнимое письмо Гейзенберга Данышу. Б. М. привез письмо на четверговый семинар Ландау. Читал письмо Е. М. Лифшиц. «Гейзенберг» настаивал на том, что теория его правильна, и в качестве одного из аргументов ссылался на наблюдение необычной реакции с участием каскадного гиперона. В перерыве Б. М. уговорил меня выступить и разъяснить, что необычная реакция может быть объяснена обычным образом. А несколько минут спустя Мигдал обратил внимание собравшихся на странность в обсуждавшемся письме: первые буквы его шести абзацев складывались в русское слово «дураки»…

Б. М. любил и более простые, «практические» шутки. Как-то прогуливаясь с ним по Дубне, я, споткнувшись на ровном месте, столкнулся с ним. Он удержал меня от падения. Я поблагодарил и извинился. Через некоторое время я снова споткнулся и снова извинился. С третьего раза я наконец понял, что он незаметно ставит мне подножку.

Б. М. был непременным участником Ереванских школ. В апреле 1961 г. школа проходила в Нор-Амберде. У Б. М. был острый приступ радикулита, и массивный диван, на котором он полулежал волоком, на ура доставили в лекционный зал. Сразу же вслед за этим пришло сообщение о том, что в космосе находится Гагарин.

Другой эпизод: на верхней станции космических лучей во время завтрака обсуждается задачка на сообразительность. Имеются два стакана, наполненные наполовину: один — вином, другой — водой. Ложку вина переносят из первого стакана во второй и тщательно перемешивают. Затем ложку смеси из второго стакана переливают в первый и снова перемешивают. Операцию повторяют три раза. Спрашивается, чего будет больше: вина в воде или воды в вине? Очевидный ответ — поровну. Но молодой грузинский физик настойчиво утверждал, что вина будет больше. Все аргументы Б. М. он отметал одной и той же фразой: «Это существенно, но безразлично». Б. М. взорвался…

Запомнился подъем на лыжах от верхней станции к вершине Арагаца. Было это весной 1965 г. Нас было несколько человек, в том числе Л. Г. Ландсберг, который в тот день впервые стал на горные лыжи. Во время медленного подъема ярко светило солнце. Разговор шел о том, как возникают неправильные экспериментальные результаты, подобные «открытию варитронов» на станции космических лучей на Арагаце в конце 1940-х годов. Б. М. говорил о том, как важно и как трудно экспериментатору оставаться беспристрастным, не увлекаться кажущимся открытием, «работать против себя». По его мнению, один из основных источников ошибочных открытий — это невольный отбор тех результатов, которые подтверждают открытие и придирчивое выяснение того, что в экспериментальной установке было «не так», когда результат противоречит какому-то желанному открытию. Какой-то «грех» почти всегда обнаруживается, и нежелательное изменение отбрасывается. А желательные, которые такой придирчивой проверке не подвергаются, остаются.

Когда мы достигли кромки кратера на вершине Арагаца, погода стала резко меняться. Вскоре все погрузилось в молоко тумана. Б. М., который был очень опытным горнолыжником, стал заботливо спускать нашу группу: несколько десятков метров почти по горизонтали вправо, разворот на месте, затем столько же влево. Спуск занял почти столько же времени, что и подъем. На станции уже начали беспокоиться.

Б. М. бывал у нас дома редко, но звонил почти ежедневно и всегда передавал привет моей жене. Как-то он позвал нас на просмотр картины его брата, знаменитого итальянского режиссера. Просмотр был в морозовском особняке в мавританском стиле, вблизи Арбатской площади. Картина была про французскую войну в Алжире, с натуралистическими эпизодами пыток. Смотреть ее было мучительно. Много лет спустя, в 1993 г., когда я читал недельный курс лекций в Пизе, я решил найти все три дома, где жила семья Понтекорво. Два из них отыскать было легко. В одном, недалеко от Пизанской башни, был отель, в другом, где когда-то была фабрика, принадлежавшая отцу Б. М., располагались математики университета. Третий дом на улице недалеко от железнодорожного вокзала я не нашел. Но первый же человек, которого я остановил на этой улице, с гордостью сказал мне, что учился в одном классе с Понтекорво-кинорежиссером.

Осенью 1990 г. мы встретились с Б. М. в Римском университете. К этому времени болезнь Б.М. — паркинсонизм — зашла уже очень далеко. Несмотря на десятки таблеток в день, тремор становился все сильней: ему было трудно ходить, есть, говорить по телефону. Телефонная трубка буквально прыгала у него в руках. Путь от университета до вокзала Термини был долгим. Мы часто останавливались. По дороге Б. М. рассказывал о том, что у его болезни есть необъяснимые странности. Так, например, ездить на велосипеде ему проще, чем ходить пешком (ходил он, опираясь на трость). Другой пример он продемонстрировал тут же на улице. Поставил трость на носок ботинка и долго балансировал ею. Моя попытка последовать его примеру кончилась немедленной неудачей. Он рассказал, как упал с велосипеда в Дубне, попав в автомобильный затор. В результате перелом бедра. На ноги его поставили хирурги в Италии, куда его привезли из Москвы.

Б. М. всегда очень серьезно относился к делам, связанным с Академией наук, особенно к выборам. Несмотря на нездоровье, он прилетел из теплого солнечного Рима в темную морозную Москву в декабре 1990 г., чтобы принять участие в выборах, исход которых в сильной степени зависел от его голоса.

Наши последние встречи прошли в Марселе в июле 1993 г. во время конференции «Лептоны и фотоны». Б.М. приехал на конференцию в сопровождении племянника, который помогал ему передвигаться и есть. В один из дней он предложил мне пообедать вместе. Мы взяли такси и поехали к выбранному им ресторану, расположенному на оживленном перекрестке. Часть столиков стояла на краю тротуара. Б. М.. выбрал один из них, так что многочисленные прохожие шли между нами и рестораном. Дул сильный ветер, унося зеленые бумажные салфетки и опрокидывая бокалы. Глядя на проходивших, Б. М. вдруг спросил: «Лев Борисович, а Вы заметили, что женщины в Марселе не так красивы, как в Париже?» — «Да нет, Бруно Максимович, как-то не заметил». — «А Вы посчитайте, сколько пройдет дурнушек, прежде чем появится одна красивая».

А в сентябре, менее чем через два месяца, я ехал из Москвы в Дубну, чтобы вместе со многими, кто знал и любил его, навсегда проститься с Бруно Максимовичем Понтекорво.